VAR in der Schweiz: eine Meisterleistung

Am 23. November 2018 gaben die Klubs der Swiss Football League (SFL) anlässlich der Generalversammlung grünes Licht für den VAR. Der Startschuss für die wichtigste Innovation in der Neuzeit des Schweizer Klubfussballs war gefallen.

Mit der verantwortungsvollen Aufgabe, das VAR-Projekt zu leiten und in den richtigen Bahnen zu halten, wurde Reto Häuselmann betraut. Ab Oktober 2018 liefen bei ihm alle Fäden zusammen, oder wie er es selbst ausdrückt: «Meine Aufgabe bestand darin, alle Bälle in der Luft zu halten und dafür zu sorgen, dass keiner runterfällt.» Denn der VAR bedeutet für alle Akteure im Schweizer Profifussball eine tiefgreifende Neuerung. Deshalb pflegten die Verantwortlichen einen engen Austausch zu den Klubs, zu den Schiedsrichtern, zu den Medien, zu den TV-Stationen und nicht zuletzt zu den Fussballfans. Diesen Facettenreichtum schätzt Reto Häuselmann: «Der Reiz dieses Projekts lag für mich in seiner Komplexität mit verschiedensten Elementen, die ineinandergreifen müssen, sei es nun die Technologie, die Ausbildung oder die Prozesse.»

Ein Projekt ohne Spielraum

Doch auch für den erfahrenen Projektexperten war der VAR eine besondere Herausforderung: «Das VAR-Projekt war in diesem Sinn sehr speziell und anforderungsreich, weil Zeit, Leistung und Budget fix vorgegeben waren. In der Regel gibt es in einem Projekt eine Variable, zum Beispiel einen flexiblen Leistungsumfang.» Nicht so beim VAR: Der Zeitpunkt der Einführung zu Saisonbeginn 2019/20 war ebenso vorgegeben wie der Leistungsumfang in Form der Zertifizierungsvorgaben des International Football Association Board (IFAB). Denn die Einführung des VAR ist nur möglich, wenn die umfangreichen Protokolle des IFAB vollständig angewendet werden. Dabei müssen die technischen Anforderungen sowie alle Vorgaben zur VAR-Ausbildung der Schiedsrichter erfüllt werden. Letztlich bedarf es einer Abnahme aller Prozesse und einer schriftlichen Erlaubnis des IFAB und der FIFA, um den VAR im Meisterschaftsbetrieb einzusetzen.

Belastungsprobe für das KMU SFL

Eine andere Rahmenbedingung bereitete Reto Häuselmann jedoch mehr Kopfzerbrechen: «Die Swiss Football League ist ein KMU, für das ein derart umfassendes und weitreichendes Projekt eine immense Herausforderung darstellt.» Während er sich zu 100 Prozent dem VAR widmen konnte, war die Einführung für alle anderen Beteiligten eine Zusatzbelastung zu ihrem regulären Job. Deshalb sei er auch besonders stolz darauf, was geleistet wurde: «Mit den Strukturen eines KMU haben wir in einem engen Korsett ein hochkomplexes Projekt auf die Beine gestellt. Das macht mich sehr stolz auf das ganze Team und die Organisation.»

Die Umkleidekabine als Video Operation Room

Bevor der VAR am 19. Juli 2019 bei der Partie FC Sion gegen den FC Basel erstmals in einem Ernstkampf zum Einsatz gelangte, durchlebte Projektleiter Reto Häuselmann eine intensive Vorbereitungszeit. Er erzählt: «Im Januar 2019 reisten wir ins Trainingslager der Schiedsrichter in Spanien. Wir organisierten spanische Amateurmannschaften sowie Fernseh-Crews. Dann bauten wir in der Umkleidekabine eines alten Stadions die gesamte VAR-Infrastruktur auf und trainierten erstmals unter Live-Bedingungen den Einsatz des VAR. Dies öffnete den Schiedsrichtern die Augen dafür, welch grosse Innovation ihnen bevorstand. Zugleich war es für alle Beteiligten eine Motivationsspritze.» Während den folgenden Tests mit Junioren- und Amateurmannschaften in der Schweiz wurden die Prozesse fortlaufend weitertrainiert und optimiert. Dabei wurden auch Problemsituationen geübt, zum Beispiel der Ausfall eines Monitors oder der Funkverbindung. Denn, so sagt Häuselmann: «Der VAR ist in der Schweiz sehr gut gestartet, aber es wird irgendeinmal Probleme gehen, zum Beispiel mit der Technik. Darauf müssen wir vorbereitet sein.»

Projekt ohne Ende

Und so klingt es bei Reto Häuselmann nicht danach, dass der Job bereits erledigt ist: «Jetzt läuft der Betrieb und dies stellt uns wiederum vor neue Aufgaben. Nach jedem Spieltag müssen wir die Aufzeichnungen der VAR-Szenen an das IFAB schicken, welches die Umsetzung der VAR-Richtlinien streng überwacht. Jeden Dienstag führen wir ein Debriefing durch, um fortlaufend allfällige Probleme zu antizipieren und unser Auge auf Details zu richten. Es läuft nicht von selbst!»

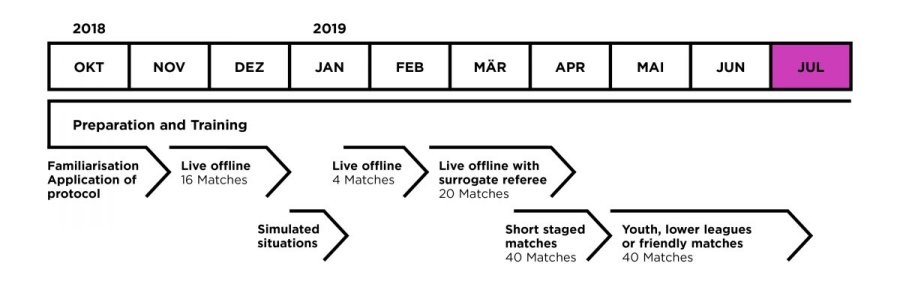

Zeitlicher Projektablauf

Die Ausbildung der VAR und AVAR startete in der Schweiz im Herbst 2018 mit dem ersten Teil, dem «Theoretical training». Dabei wurden den Schiedsrichtern und Schiedsrichterassistenten der Inhalt des IFAB-Protokolls und dessen praktische Anwendung vermittelt.

Bereits kurz darauf startete Teil 2: «Offline training». Nach ersten theoretischen Trockenübungen («Familiarisation» und «Application of protocol») fanden ab Ende November 2018 bis März 2019 Offline-Tests statt. Dabei spielten VAR und AVAR in einem abgeschirmten Kleintransporter erstmals ihre Rolle durch, ohne Kontakt nach aussen oder zum Schiedsrichter zu haben. Als Ergänzung dazu stand das VAR/ AVAR-Gespann in einem weiteren Testspiel in Kontakt mit einer Person auf der Tribüne («surrogate»), die den Feldschiedsrichter imitierte, um die Kommunikation zwischen VAR und Schiedsrichter zu üben.

Der dritte und letzte Ausbildungsteil, «Noncompetitive live training», war mit Abstand der aufwändigste und anspruchsvollste, besonders für die Projekt-Organisation, weil bereits eine komplette TV-Produktion auf die Beine gestellt werden musste. Den Anfang machten die «Simulated situations», das Kreieren von kniffligen Situationen, im Rahmen des Schiedsrichter-Camps im Januar auf Gran Canaria. Die nächste Stufe im April 2019 bildeten die 40 sogenannten «Short staged matches», Kurzspiele von Juniorenmannschaften über 2×20 Minuten, die extra für dieses Projekt organisiert wurden. Zum Abschluss mussten bis zum Saisonstart 2019/20 weitere 40 «Youth, lower leagues or friendly matches» über 90 Minuten ausgetragen werden. Dabei musste zwingend in jedem Stadion der Raiffeisen Super League mindestens eine Begegnung stattfinden, um die gesamte technische Infrastruktur zu testen.